研究方針

「植物と人の関わり」をキーワードに

植物の多面的な機能を評価・利用する研究を展開

当研究グループ(柏の葉)では「植物と人の関わり」をキーワードに、植物の多面的な機能を評価・利用する研究を展開してきました。その研究内容は植物分野に軸足を置きつつも学際的であり、医学、薬学、看護学、理学、工学分野などと関連しながら研究を進め、さらに企業との共同研究等により、新たな学問領域や概念の構築に向けた研究やモノづくりを展開しています。すなわち、社会や産業分野における「植物と人」に関わる諸問題の解決に向けた新たな学問体系の構築と展開を進めています。

具体的には、花卉および健康機能性植物の新系統作出に資する遺伝資源の収集・評価や、育苗、花壇苗・鉢花生産、屋上緑化などの先進的植物生産技術の開発・確立に関する研究を行ってきました。また、これらの研究を通して実践的な教育を遂行しています。

花卉

植物の多様な表現型を観察・解析し、

「育種」・「生産」・「利用」の観点から、研究成果を発信

植物は、野生種、園芸品種に関わらず、その種内・属内に多様な変異や特徴を有しています。その変異や特徴を「育種」・「生産」・「利用」の観点から読み解き、花卉産業の振興のための情報提供を行っています。

具体的には、園芸品種や野生種の多様な「花色」の成因に関する研究や、トルコギキョウのチップバーン発生原因の解明に関する研究を行っています。また、環境制御による効率的な「生産技術」体系の確立を目指して、様々な植物の生理応答・生産性の評価を行っています。

-

花色

花冠の表皮細胞構造や色素分析、遺伝子解析により、多様な花色の成因について研究を行っています。

-

生産技術・生理障害

環境制御による効率的な生産技術の開発やトルコギキョウのチップバーン発生原因の解明に関する研究を行っています。

健康機能性植物

従来の生産方法を根本的に見直し、

持続的・安定的に供給できる効率的な種苗生産および栽培システムを開発・構築

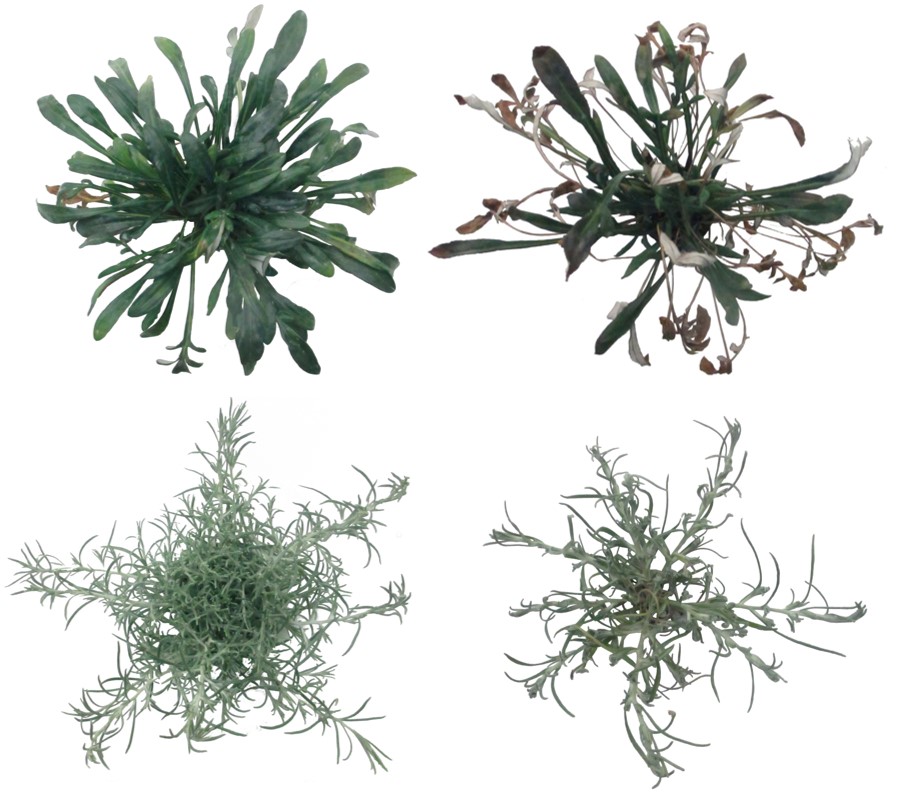

日本において薬用・健康機能性植物は、そのほとんどを輸入に頼っており、国内の生産技術は伝統的手法が踏襲されているのが現状です。そこで、国産の薬用・機能性植物の持続的・安定的供給を目指し、新たな「種苗生産技術の確立」と「有用系統の選抜・評価」を行っています。

-

生産技術

高度化セル成型苗生産システムを用いた、新たな種苗生産技術の確立に関する研究を行っています。(主な研究対象:トウキ、オタネニンジン、オケラなど)

-

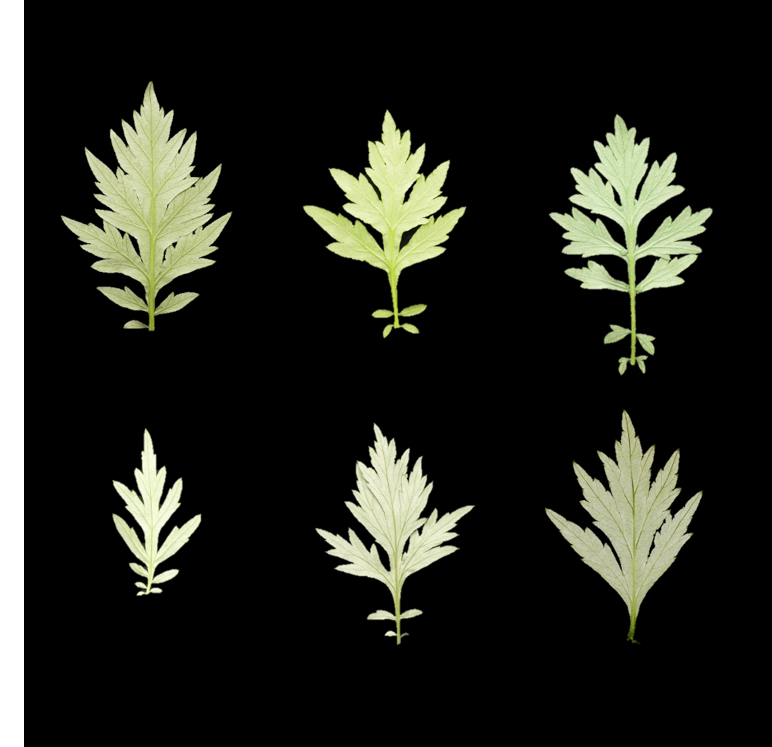

系統評価

豊富な遺伝資源を用い、遺伝子解析による種の同定・分類や、交雑・選抜育種による有用系統の作出を行っています。(主な研究対象:ヨモギ、トウキ、カラスビシャク、オケラなど)

緑化

生理生態に関する研究をベースとし、緑化植物の多面的な機能の評価や利用を研究

現在の主な研究テーマは「緑化植物のストレス耐性」と「屋上緑化の環境影響評価」です。

「ストレス耐性」については、主に耐塩性・耐乾燥性について研究を進めており、塩害地の緑化や省コスト・Lowメンテナンスが求められる都市緑化にむけて、情報提供を進めています。

「屋上緑化の環境影響評価」については、CO2を指標として、屋上緑化のもつCO2削減効果とCO2排出負荷をそれぞれ定量化し、「屋上緑化はライフサイクルを通してCO2削減に貢献するのか?」を調査しています。